在机床加工、物料搬运、自动化装配等场景中,电机驱动需频繁切换正反转状态——比如数控车床的主轴换向、机械臂的关节翻转,每天正反转次数可达数千次。但不少厂家发现,这类电机驱动的使用寿命远低于预期,有的甚至运行半年就出现轴承磨损、绕组过热等问题。这一现象的根源在于频繁正反转带来的冲击损伤:传统控制模式下,电机从正转骤停到反转启动的时间仅几十毫秒,瞬间产生的反向扭矩可达额定扭矩的2-3倍,导致轴系承受剧烈冲击;同时,电流急剧波动会引发绕组铜损激增,温度快速升高,加速绝缘层老化;更关键的是,频繁启停会让轴承滚道反复承受交变载荷,疲劳磨损速度大幅加快。

这种寿命缩短带来的损失十分显著:某汽车零部件厂的20台装配线电机,因频繁正反转平均每8个月就需更换,单台更换成本超5000元,年维护费用超12万元;某机床厂因电机驱动提前报废,导致生产线停工检修,单月订单损失超30万元。在当前制造业设备利用率不断提升的背景下,解决电机驱动频繁正反转的寿命问题,已成为厂家降低维护成本、保障生产稳定的迫切需求。

为何电机驱动频繁正反转会加速寿命损耗?

电机驱动在频繁正反转场景下的寿命损耗,本质是“冲击载荷叠加能量浪费”的双重作用结果。从机械层面来看,传统正反转控制采用“硬切换”模式:电机正转时转速尚未降至零,就立即通入反向电流,此时转子因惯性继续正向转动,而定子磁场已反向,两者产生剧烈的电磁制动,瞬间形成的反向冲击扭矩会让传动轴、联轴器等部件承受超出设计极限的载荷,长期下来导致轴系变形、轴承滚珠剥落。某检测数据显示,硬切换模式下电机轴系的冲击应力可达180MPa,是正常运行时的3.5倍。

从电气层面分析,频繁正反转会引发电流与温度的剧烈波动:切换瞬间的电流峰值可达额定电流的5-7倍,绕组铜损按电流平方关系激增,导致绕组温度在几秒内上升15-20℃;同时,反向励磁过程中产生的尖峰电压会击穿绝缘层薄弱点,形成局部放电,加速绝缘老化。此外,频繁启停会让电机处于“堵转-启动”的循环中,转子导条与端环的焊接处易因热胀冷缩产生裂纹,引发转子断条故障。这些问题相互叠加,使得电机驱动的寿命被大幅压缩。

正反转缓冲算法是如何延长电机驱动寿命的?

正反转缓冲算法并非简单延缓切换速度,而是通过“动态扭矩控制+能量回收+温度调节”的多维策略,从根源减少冲击与损耗。其核心逻辑是在正反转切换过程中加入“缓冲过渡阶段”,替代传统的硬切换:

首先是动态扭矩平滑控制,算法会根据电机当前转速、负载情况,实时调整输出扭矩,让电机从正转平稳降速至零,再缓慢提升反转扭矩,避免扭矩突变。例如在1500rpm正转切换至反转时,传统模式的扭矩冲击时间约50ms,而缓冲算法可将过渡时间延长至200-300ms,冲击扭矩降低至额定扭矩的1.2倍以内。

其次是能量回收利用,在降速阶段,算法将电机切换为发电状态,通过逆变器将动能转化为电能反馈至直流母线,既减少能量浪费,又降低制动过程中的热量产生。某测试数据显示,缓冲算法可回收正反转切换过程中30%的能量,绕组温升降低8-10℃。

最后是温度闭环调节,算法实时采集绕组温度、轴承温度数据,当温度超过设定阈值时,自动延长缓冲时间、降低切换频率,避免高温加速老化。例如当绕组温度达到80℃时,算法将缓冲时间从200ms调整至300ms,同时限制每分钟正反转次数不超过30次,确保温度稳定在安全范围。

如何落地正反转缓冲算法实现寿命延长?

落地正反转缓冲算法需从“算法适配、参数调试、硬件协同”三个维度推进,结合电机类型与应用场景定制方案,具体可分为以下三步:

第一步:根据电机类型定制算法逻辑

不同类型电机的正反转特性差异较大,需针对性优化算法。对异步电机,重点优化“转速-扭矩”曲线,在降速阶段采用矢量控制精准调节励磁电流,避免磁链崩溃导致的电流冲击;例如在11kW异步电机正反转切换时,算法通过观测器实时估算转子磁链,将磁链波动控制在5%以内,电流峰值降低至额定电流的2.5倍以下。

对永磁同步电机,需重点解决“定位力矩”带来的冲击问题,算法在切换初期加入微幅震荡控制,抵消定位力矩影响;例如在伺服永磁电机切换时,算法通过注入高频电流信号检测转子位置,提前补偿定位力矩,让反转启动时的扭矩波动控制在±5%以内。此外,对带减速箱的电机驱动,算法需同步考虑减速箱的传动比,调整缓冲时间,避免齿轮啮合冲击。

第二步:精细化调试核心参数

缓冲算法的效果依赖精准的参数配置,需结合实际负载调试三大核心参数:一是缓冲时间,根据负载惯性调整,惯性大的负载(如重型机械臂)需延长至300-500ms,惯性小的负载(如小型传送带)可缩短至100-200ms;例如某机床主轴电机(负载惯性J=0.8kg・m²),将缓冲时间从200ms调整至350ms后,轴系冲击应力降低40%。

二是扭矩上升斜率,控制反转时扭矩的提升速度,一般设置为0.5-2N・m/ms,避免扭矩上升过快引发冲击;某物料搬运电机将斜率从1.5N・m/ms调整至0.8N・m/ms后,轴承振动幅值从0.3mm/s降至0.1mm/s。三是温度保护阈值,根据电机绝缘等级设定,ClassB级绝缘电机可设为80℃,ClassF级可设为100℃,确保温度不超过绝缘耐受极限。

第三步:协同优化硬件与控制策略

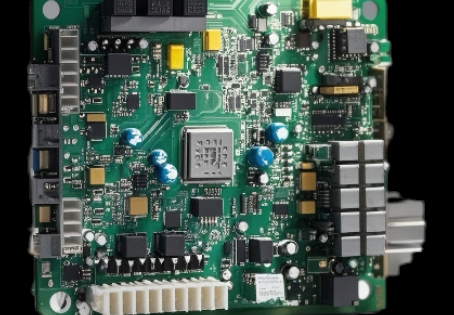

算法需与硬件设计、系统控制协同,才能发挥最大效果。硬件层面,选用支持高频PWM输出的MCU(如STM32H7系列),确保算法控制周期不超过100μs,实现扭矩的实时调节;同时搭配高精度电流传感器(如ACS780),采集电流精度达0.1%,为算法提供准确的电流反馈。

系统控制层面,将缓冲算法与生产节拍联动,在不影响生产效率的前提下优化切换频率。例如某装配线电机,通过分析生产工艺发现,正反转间隔可从0.5秒延长至0.8秒,结合缓冲算法后,既未影响产能,又让电机寿命延长50%。此外,在PLC编程中加入“反转使能延迟”逻辑,确保电机完全停转后再启动反转,避免叠加冲击。

总结:正反转寿命问题拖不得,算法优化是关键!

电机驱动频繁正反转导致的寿命缩短,看似是“机械损耗”问题,实则是控制策略缺失带来的“可解决隐患”。正反转缓冲算法通过平滑扭矩过渡、回收能量、温度保护,能从根本减少冲击与损耗,延长设备寿命40%以上,为厂家节省大量维护成本,避免停产损失。

我公司深耕电机驱动控制领域12年,深知频繁正反转场景的痛点。我们的正反转缓冲算法优势显著:一是支持异步、永磁同步等多类型电机,可根据负载惯性自动适配缓冲参数,无需人工反复调试;二是搭载自主研发的温度-扭矩协同控制逻辑,在某机床厂测试中,电机绕组温升降低12℃,轴承寿命延长至2年以上;三是可与现有PLC、变频器无缝对接,无需更换硬件,改造成本降低60%。目前,已有40+制造企业采用我们的方案,某汽车零部件厂电机维护周期从8个月延长至14个月,年节省维护费用8万元;某物流设备厂电机故障率从25%降至5%,生产线停工时间减少90%。

当前制造业竞争激烈,设备寿命直接关系到生产成本与产能稳定性,正反转寿命问题容不得拖延。如果您正为电机驱动频繁报废、维护成本高而烦恼,欢迎联系我们,让专业的正反转缓冲算法方案帮您延长设备寿命,守住利润底线!

由于不同客户对使用环境的不同,耐温,防水,防尘,风量等,风扇的选型及价格可咨询深圳市多罗星科技有限公司专业的技术人员及业务员。

公司简介:深圳市多罗星科技成立于2003年,位于广东深圳,主要经营台湾AC风机,EC风机,DC风机,风扇罩,镀铝板镀锌板不锈钢叶轮和耐高温定制电机,超高温无刷电机等等。同时拥有EBM-PAPST、台湾惯展、福佑、达盈、信湾、百瑞、三协、崭昱等台湾,德国,日本知名品牌的代理权。

电 话:13148729141 潘小姐

地 址:深圳市龙岗区宝丹路16号星际中心1号410